チューブトレーニングのメリット

ダンベルやバーベルを使ったウェイトトレーニングと比べると、チューブによるトレーニングは軽い運動といったイメージがありますが、実際はプロのスポーツ選手も本格的なトレーニングに使っているような優れものです。もちろん、チューブでは何百キロもあるバーベルのような高負荷はかけられませんが、チューブトレーニングにはウェイトを使ったトレーニングにはないメリットがたくさんあります。

- 怪我しにくい。

- 持ち運べる。

- 音がしない。

- 垂直方向以外にも負荷がかけられる。

- 負荷強度を簡単に変えられる。

怪我しにくい

チューブを使う一番のメリットは、これです。ウェイトと異なり、筋力に応じた負荷しかかかりません。さらにチューブ自体が軽いので、落としたりしても大丈夫。怪我のリスクが小さいので、筋トレ初心者や中高年には特にオススメできます。

持ち運べる

ダンベルをカバンに入れて持ち歩く人はほとんどいないと思いますが、トレーニングチューブなら問題ありません。軽いだけでなく嵩張らないので、海外出張にも持っていけます。

音がしない

使ってみて初めて分かるメリットが、これ。ダンベルやバーベルは金属製なので、トレーニング中に意外に大きな音がします。特に夜間は、プレートがぶつかったりウェイトを床に置いたりするときの音は気になります。その点チューブはほとんど音がしませんから、いつでもどこでも周りを気にせずトレーニングできます。

垂直方向以外にも負荷がかけられる

ダンベルやバーベルなどのウェイトは、重力が働く垂直方向にしか負荷をかけることができません。つまり、上に引き上げるか持ち上げることしかできません。しかし、チューブは延ばす方向に負荷がかかりますから、水平でも斜めでも引いたり押したりすることができます。ジムに置いてあるようなケーブルマシンと同じようなトレーニングが可能です。

負荷強度を簡単に変えられる

通常のダンベルやバーベルの場合、重量を変えるには金属プレートをバーに取り付けたり外したりしなければいけないので結構手間がかかります。ところがトレーニングチューブの場合、強度の異なるチューブを複数本持っていれば、握りにチューブを付け替えるだけで簡単に負荷強度を変えることができます。

チューブトレーニングのデメリット

もちろんチューブトレーニングも万能ではありません。ウェイトを使ったトレーニングと比べて次のようなデメリットがあります。

- 高負荷がかけにくい。

- 適度な負荷をかけられる範囲が狭い。

- 傷に弱い。

高負荷がかけにくい

トレーニングチューブでも、束ねる本数を増やせば負荷強度を上げていくことは可能ですが、何百本も束ねることは現実無理なのでやはり限界があります。チューブの場合、伸長率で負荷が変わるので一概には言えませんが、感覚的にはせいぜい数十kg程度のウェイトに相当する負荷までしかかけられません。100kgを超えるような負荷を筋肉にかけようとすれば、やはりバーベルを使うことになるでしょう。

適度な負荷をかけられる範囲が狭い

10kgのダンベルはどのポジションで保持していても10kgの負荷がかかりますが、チューブの場合は10kgの負荷がかかる長さは決まっています。それより短ければ10kg未満の応力しかありませんし、それより長ければ10kgを超える応力がかかります。つまり関節の稼働範囲いっぱいに同じ負荷をかけ続けることができないので、筋肉への負荷を逃がさないためにはどうしても動きが小さくなってしまいます。

傷に弱い

ダンベルやバーベルは少々傷が付いても使用にまったく問題ありませんが、チューブはゴム製なので一回傷が入ると伸長を繰り返しているうちにその傷口が広がってきて、いずれ切れてしまいます。とはいえチューブを支柱に引っ掛けて使ったりしますから、傷が付くのを完全に防ぐことはできません。チューブはある程度消耗品と割り切るしかないですね。

腱鞘炎(バネ指)予防に最適

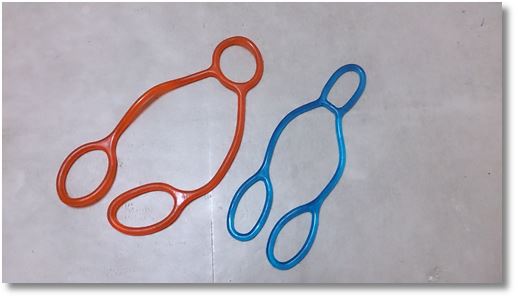

私はウェイトトレーニングで腱鞘炎(バネ指)になってしまったのをきっかけに、チューブトレーニングを再開したのですが、その際使っていたのがこちらのモビバン。

トレーニングチューブでも、チューブを直接握ってトレーニングすると指に負担がかかってしまいます。

しかしモビバンを使えば両端にある輪に手首を通すことで、ほとんど握力を使わずにトレーニングすることができます。そのため、腱鞘炎でも痛みを感じることなく筋トレを続けられます。

このモビバン、確かに使い易いのですが、負荷の強さを変えようとすると様々な強度のモビバンを買い揃えないといけません。しかも、トレーニングチューブはいったん傷ついたらもう使えませんから消耗品。1本1本がそこそこの値段なので、あまりコスパが良くありません。ところが、ネットで探せばモビバン1本の値段で数本の異なる強度のチューブが揃った商品が手に入ります。

普通にハンドルを握ってトレーニングすると、握力が必要なので指に負担がかかってしまいます。しかし、ハンドルに手首を通して握ればほとんど握力が要らないので、モビバンと同じように指に負担をかけずにトレーニングできます。

また、ハンドルの握り部分はスライドできるので、ハンマーカールのように握って引っ張ることもできます。これなら、腱鞘炎(バネ指)でも痛みを気にせずトレーニングできます。

おすすめのトレーニングチューブ

ネットで販売されているトレーニングチューブは、どれもほぼ同じように見えます。私はJyoker社のトレーニングチューブを購入しました。相変わらず、こんな大きな段ボール箱で届きます。

中には小さな段ボール箱が、ストレッチフィルムで固定されています。

商品は全て一つの黒い布袋に入っています。これは持ち運びに便利です。

中身を全部出すと、こうなります。

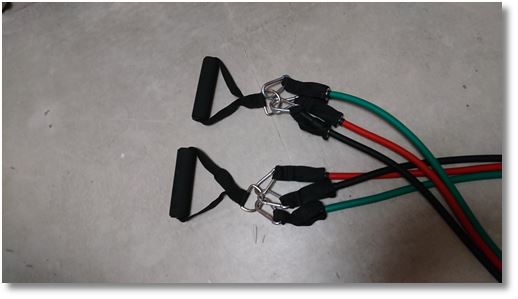

- チューブ:5本

- ハンドル:2本

- 足首用のストラップ:2本

- ドアアンカー:1本

- 簡易マニュアル:1冊

- 黒い布袋:1つ

5本のチューブは色分けされていて、それぞれ強度が異なります。

- 赤:約14kg

- 黒:約11kg

- 緑:約6kg

- 青:約3kg

- 黄:約2kg

カタログにはこのように記載されていますが、チューブの応力は負荷によって変わりますからこの数字の絶対値にはあまり意味がありません。チューブの相対的な強度の目安とみれば良いでしょう。

Jyokerのトレーニングチューブの特徴は、D型リング/Dカンとナスカンが大きいということです。

ハンドルの根元に付いているアルファベットの「D」の形をした金具が、D型リングあるいはDカンと呼ばれるものです。チューブの両端に付いているのがナスカンです。茄子の形に似ていることから、ナスカン(茄子環)と呼ばれます。ちなみに同じような形でカラビナというものもありますが、耐荷重が全然違います。

ナスカンは主に小物を吊り下げるのに使われるので、耐荷重はせいぜい数十キロ程度です。しかしカラビナは登山などでザイルをハーネスに連結するために使われ、耐荷重は数トン以上あります。

ハンドル側に付いているD型リングにナスカンをはめて繋げます。このナスカンとD型リングが十分に大きくないと、チューブを複数本繋げる場合扱いにくくなります。Jyokerのトレーニングチューブは、ハンドルにチューブを3本繋げてもまだリングに余裕があります。

このように複数本のチューブを束ねることで、5種類以上の強度を作ることができます。強度の変更はチューブを付け替えるだけなので、わずか数秒で行うことが可能です。

また、Jyokerのトレーニングチューブにはドアアンカーが付いています。一方が輪になっていて、他方に硬いコブが付いています。

ドアアンカーの使い方は、輪にチューブを通してドアに挟みます。

ドアの好きな場所に挟めるので、高さを自由に調整することができます。そのため、ドアの上部に固定して引き下げる運動をしたり、ドアの中部に固定して水平に引く運動をしたり、ドアの下部に固定して持ち上げる運動をすることができます。

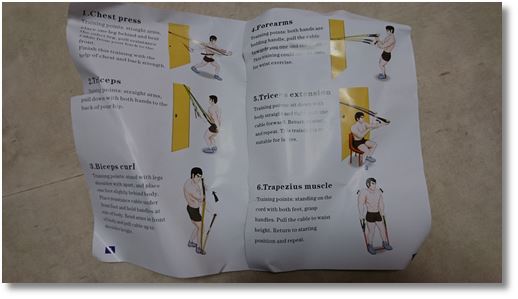

6ページの簡易マニュアルも付いていますが、ごく簡単なトレーニングが図解されているだけです。しかも全て英語表記なので、あまり期待しない方がいいです。

ただ、これは他のトレーニングチューブでも同じだと思うのですが、チューブの固着を防ぐために表面にタルク(滑石)の粉が塗られています。これは使っているうちに剥がれて床に落ちると、かなり滑るようになるので注意してください。購入したら、一度タオルやティッシュなどで拭き取っておいた方がいいです。

ベンチにチューブを固定する小技

立った状態でチューブを使ったトレーニングをする場合は、チューブの中央部を足で踏んだりドアアンカーで固定したりして両端を引っ張ればいいのですが、座った状態でトレーニングする場合は、チューブをベンチに固定する必要があります。

私が使っているインクラインベンチは前の脚部分に足をかけるバーが付いているため、ここにチューブをひっかけることで座った状態でアームカールなどを行うことができます。

しかし後ろの脚部分にはバーがないため、チューブを固定するにはいちいちベンチを持ち上げて脚部にチューブをひっかけなければいけません。これは不便。

そこで見つけたのがこれ。

子犬用のハーネスです。首輪はひっぱると犬の首が締まってしまい可哀そうなので、最近はこのハーネスを使う人が増えています。構造は単純で、樹脂ロープの2つの輪が繋がっているだけ。ダイソーで100円で売ってました。

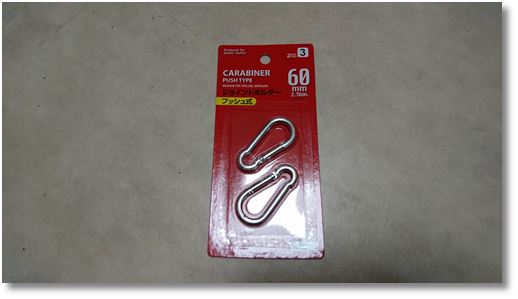

チューブを簡単に取り外しするためには、ナスカンも必要です。これもダイソーで見つけました。100円で2つ入っています。複数のチューブを通すために、なるべく大き目のナスカンがいいですね。耐荷重が何トンもある登山用のカラビナではありませんので、2本のナスカンを両方使うことにしました。

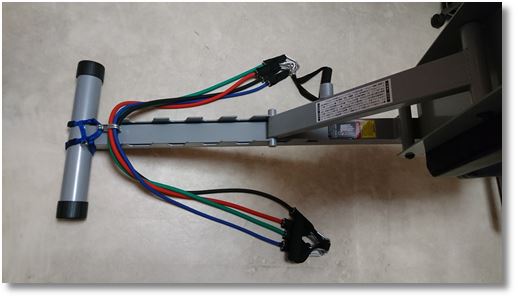

インクラインベンチの後ろの脚部に、ハーネスとナスカンを取り付けるとこうなります。ハーネスなので2つの輪はバックルで留める構造になっているため、T字の脚部に装着するのも簡単です。ただし、脚部と床の間は樹脂ロープが通るくらいの隙間はありますが、バックルを踏んでしまうと割れてしまう可能性もあるので注意が必要です。

ハーネスの2つの輪は大きさが違うため脚部にピシッと締め付けることはできませんが、使っていて緩むこともありません。また樹脂ロープが厚みのない帯状になっているので、脚部が持ち上がってガタつくこともありません。チューブの取り外しも、ナスカンなのでワンタッチです。

私が持っているJyokerのトレーニングチューブをナスカンに4本通しても余裕です。

背面シートを立ち上げて座りチェストプレスをやってみると、チューブの長さもちょうどいい感じでした。座った状態で、プレスだけでなくフライやトライセップス・エクステンション、キックバックなどもできます。